Qualche modesta riflessione su alcuni temi “caldi” che influenzeranno pesantemente l’evoluzione sociale e la competitività economica dell’Italia e dell’Europa nei prossimi anni (sperando che i venti di guerra si plachino e che le tensioni internazionali non rendano la situazione ancora più critica).

Oggi la Francia ha annunciato un nuovo programma per combattere il fenomeno della de-natalità. Benché la Francia abbia storicamente dedicato molte risorse ed una particolare attenzione politica al sostegno delle famiglie, anche i nostri cugini d’Oltralpe hanno registrato – nel corso del 2023 – un record negativo della natalità. Credevamo che il fenomeno delle culle vuote fosse quasi esclusivamente italiano, ma in realtà tutta l’Europa sta affrontando un processo di progressivo calo demografico.

I problemi di tale natura hanno radici profonde e richiedono lunghi tempi di intervento. Sovente succede che quando ci si accorge che la situazione è diventata critica è troppo tardi per intervenire. Infatti i nati di oggi sono i figli di coloro che sono nati almeno 25 anni fa: molta parte del crollo a cui stiamo assistendo è soltanto l’effetto amplificato del calo delle nascite avvenuto alla fine del secolo scorso. In altre parole, oggi non c’è soltanto una minore propensione a fare figli, ma si registra soprattutto una carenza di genitori dovuta al calo delle nascite avvenuto un quarto di secolo fa.

In una Europa che fa sempre meno figli qualcuno potrebbe illudersi di risolvere il problema aumentando l’immigrazione. Questo però innesca paure, problemi di inserimento e tensioni sociali, favorendo lo sviluppo di forze politiche che si dicono pronte (e sottolineo “pronte”) a bloccare l’immigrazione, ma poi – quando governano – dimostrano di non possedere soluzioni credibili. Senza contare che – una volta integrati – anche gli immigrati smettono di fare molti figli e si adeguano alle usanze locali.

Un’Europa con le culle sempre più vuote e le case di riposo sempre più piene andrà fatalmente incontro ad un declino economico. Come possiamo sperare in un incremento del prodotto interno lordo se vengono progressivamente a mancare i produttori e i consumatori sono sempre più anziani?

Le criticità demografiche si sommano alla tendenza economica attualmente in atto che vede un riesame complessivo del modello di sviluppo “globale”. La guerra che infiamma il Medio Oriente mettendo a rischio le vie di comunicazione marittima tra Europa ed Asia è solo l’ultimo di una serie di episodi che mettono in discussione l’approccio globale alla produzione e al commercio delle merci.

Nel corso degli ultimi 2 decenni, Italia, Europa ed altri Paesi “sviluppati” si erano illusi di poter usare la Cina ed altri Paesi “in via di sviluppo” come una sorta di “fabbrica del mondo” dove delocalizzare gran parte delle loro produzioni industriali, specialmente quelle che richiedevano un uso intensivo della mano d’opera o avevano un forte impatto ambientale.

Questa idea di mercato “globale” si è rivelata fallace. Recentemente è partito un processo inverso che tende a riportare in Europa produzioni che erano state completamente abbandonate. Tale processo è stato determinato dall’aumento dei costi internazionali, dalle difficoltà di approvvigionamento innescate da fattori geopolitici, ma soprattutto dalla consapevolezza di avere perso la capacità di intervento in molti settori di rilevanza strategica.

Un tipico esempio riguarda quanto successe all’inizio della pandemia di Covid-19. Solo in quel momento critico scoprimmo di non avere un numero adeguato di aziende in grado di produrre mascherine o respiratori polmonari e fummo costretti ad importare tali dispositivi a caro prezzo dalla Cina. Situazioni analoghe si stanno verificando per tutta una serie di materiali e prodotti essenziali per la transizione energetica.

Ormai molti economisti sostengono che solo un ampio processo di “reshoring” (termine inglese che indica il riportare a casa attività che erano state delocalizzate) potrà consentire all’Europa di tornare ad avere livelli di sviluppo economico adeguati.

A questo punto però qualcuno potrebbe obiettare che per far funzionare le nuove fabbriche tornate in Europa bisognerà soddisfare alcune condizioni essenziali:

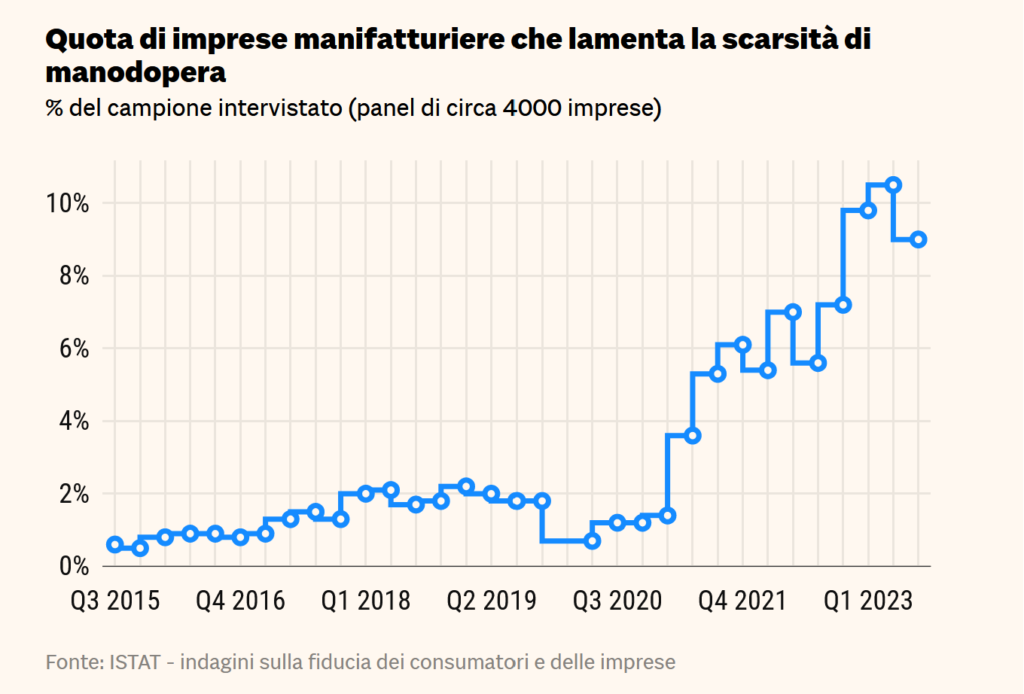

- Ci dovrà essere personale a sufficienza: già oggi molte aziende europee sperimentano grossi problemi a livello di risorse umane, specialmente per talune qualifiche. Aldilà della scarsità di giovani c’è anche un problema educativo perché non sempre Scuola e Università riescono ad offrire percorsi formativi adeguati. Un approccio alternativo potrebbe prendere atto della scarsità di risorse umane e puntare fortemente sull’automazione. Tale scelta può generare conseguenze su vari piani economici e sociali. Spingere verso l’automazione comporta anche una forte crescita dei costi d’investimento iniziali che sarebbero necessari per riportare in Europa le produzioni strategiche che erano state delocalizzate.

- Qualsiasi nuovo impianto industriale europeo dovrà soddisfare rigide prescrizioni dal punto di vista ambientale. Non dobbiamo dimenticare che proprio lo scarso rispetto per l’ambiente che caratterizza alcuni Paesi “in via di sviluppo” ha svolto un ruolo fondamentale per attrarre molte delle produzioni che in passato hanno lasciato l’Europa. Nessuno oggi accetterebbe che fosse costruito accanto alla sua abitazione un impianto come il centro siderurgico di Taranto che – a suo tempo – fu presentato alle popolazioni locali come uno strumento per la “rinascita del Mezzogiorno”. I vincoli ambientali si possono rispettare se i nuovi impianti sono progettati e gestiti utilizzando le migliori tecnologie disponibili, ma tutto questo ha un costo che finisce fatalmente per incidere sul prezzo dei prodotti finiti. I consumatori europei sono disposti a pagarlo?

- Quando si parla di una de-globalizzazione dell’Europa c’è sempre il rischio che si vada a dare sfogo alle vocazioni sovraniste dei singoli Stati nazionali. Non è pensabile che ciascun Paese europeo inizi a produrre al suo interno tutto ciò che viene considerato strategico. Ha senso piuttosto pensare ad un coordinamento che avvenga su scala europea e che valorizzi le competenze e le vocazioni dei singoli Paesi. In altre parole, un’Europa meno globalizzata dovrebbe essere anche un’Europa più unita.

- C’è infine il grande nodo dell’energia perché riportare in Europa un numero consistente di produzioni industriali richiede anche la disponibilità di una adeguata quantità di energia, possibilmente rinnovabile (che oggi l’Europa non produce ancora a sufficienza). Avviare nuove fabbriche basate sull’utilizzo intensivo dei combustibili fossili non è solo autolesionistico dal punto di vista climatico, ma espone anche a seri rischi di natura economica perché in futuro i mercati saranno sempre più attenti alla certificazione energetica dei prodotti. Le produzioni pesantemente basate sull’uso di combustibili fossili non potranno essere certificate dal punto di vista climatico e perderanno di valore.

I 3 nodi fondamentali (de-natalità, de-globalizzazione ed energia de-carbonizzata) sono strettamente connessi tra loro. Se l’Europa vuole tornare ad essere competitiva e vuole interrompere il declino verso il quale sta scivolando servono scelte politiche coraggiose che vanno bel aldilà della mera dimensione economica.

Bisognerà lavorare su vari piani, cercando di concentrare le risorse umane e finanziarie a vantaggio di iniziative caratterizzate da un reale interesse strategico. Quello che sta succedendo (almeno in Italia) con il famoso PNRR non ci induce ad essere particolarmente ottimisti per il futuro.

Vedremo se – nell’ambito del suo imminente rapporto sulla competitività europea – Mario Draghi riuscirà a “tirare fuori il coniglio dal cilindro” proponendo ai leader europei un approccio che affronti in modo unitario i diversi problemi che l’Europa deve affrontare. Sperando che le visioni sovraniste di corto respiro non prendano il sopravvento, impedendo all’Europa di perseguire linee di sviluppo adeguate.

Lascia un commento